从安全疏散视角 看博物馆陈列展览区的空间布局如何优化?

摘要:在满足展陈功能要求与观览流线需求的基础上,从安全疏散视角分析、研究、优化博物馆陈列展览区的空间布局,对进一步提高陈列展览区的空间品质有着重要意义。本文在分析、归纳博物馆陈列展览区的空间构成要素和空间布局模式的基础上,建立了空间疏散模拟实验模型,并利用BuildingEXODUS软件进行疏散模拟,探讨了节点、路径和布局模式对陈列展览区空间疏散效率的影响,进而基于安全疏散视角,提出空间布局的原则,以期为科学、合理的博物馆陈列展览区空间布局提供保障和依据。

关键词:博物馆;陈列展览区;布局模式;疏散模拟

1 博物馆陈列展览区的整体布局

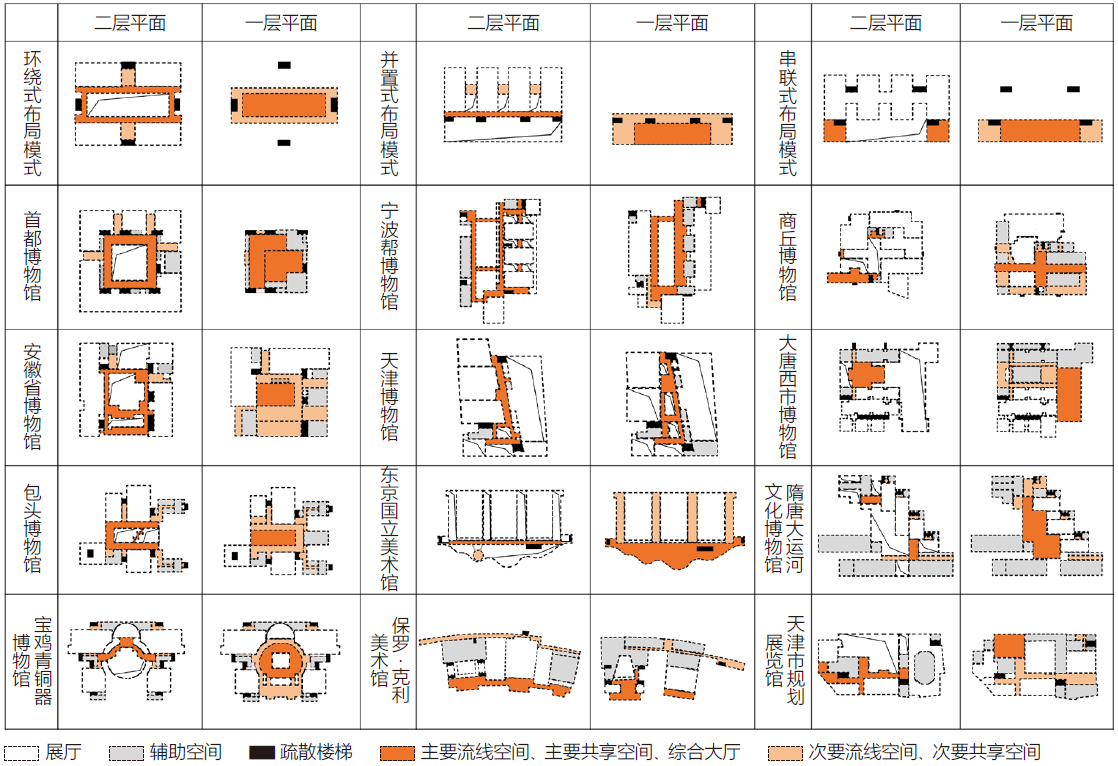

具象的空间形式与抽象的空间关系进行叠加,构成了博物馆陈列展览区的布局模式。本文主要以空间关系作为分类依据,结合人员疏散方式,将陈列展览区的布局分为以下三种模式(图1)。

1 空间布局模式分析图

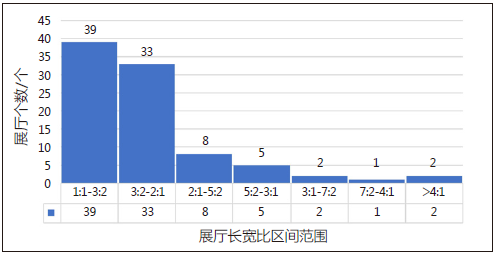

在对20座典型博物馆的90个陈列展厅的长宽比进行统计分析后,发现展厅的长宽比集中分布在1:1至2:1(图2)。对1:1,3:2和2:1三种典型比例进行疏散模拟,发现当安全疏散口沿长向边设置时,三种典型比例的展厅疏散效率基本相同;当安全疏散口设置在短向边时,长宽比为3:2和2:1的展厅疏散效率有所下降,但基本相同(图3)。结合以往的疏散研究,如芮睿对大空间公共建筑的疏散流线设计研究[9],以及武爽对大型展览馆建筑人员应急疏散的研究[10]等,发现长宽比为2:1的陈列展厅多次被用来进行模拟实验,故本实验将展厅长宽比设为2:1。

2 展厅长宽比分布统计图

3 不同平面比例展厅的疏散人数与时间关系图

综上所述,本实验按照博物馆陈列展览区的布局模式构建空间疏散模拟实验模型(图4)。在三种布局模式的空间疏散模拟实验模型的基础上,通过控制变量,衍生出空间路径断裂的情景模型,其中人员参数设置采取软件默认值,不考虑人员异质性对疏散效率的影响。

4 空间疏散模拟实验模型

3 三种空间布局模式疏散模拟

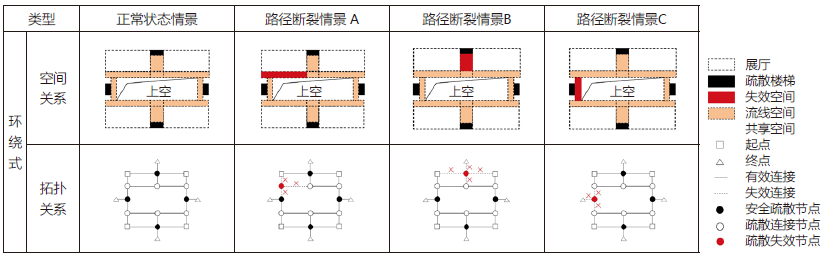

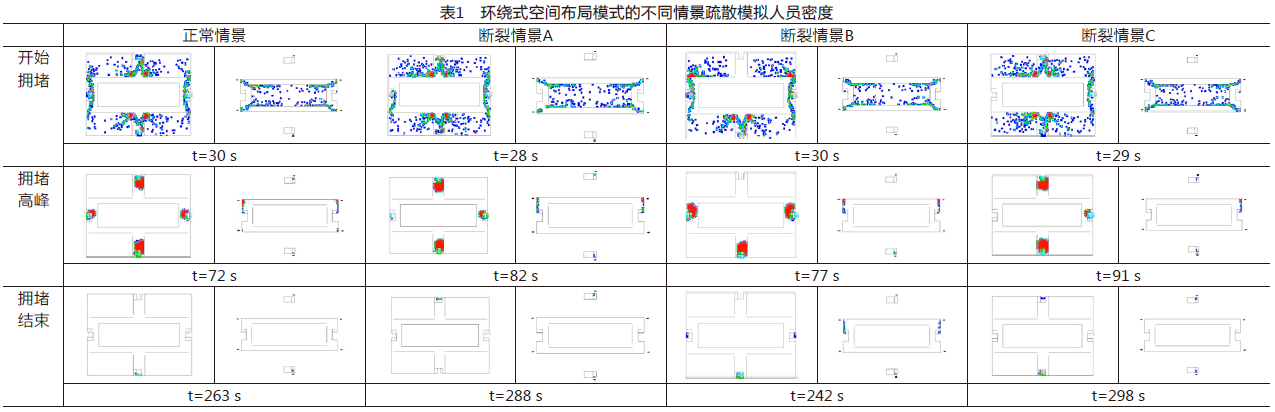

将环绕式空间布局模式的疏散模拟设定为1种正常状态情景和3种非正常状态情景(图5)。情景A为与展厅相连的流线空间、共享空间发生断裂,疏散连接节点失效;情景B为位于两展厅之间的流线空间、共享空间发生断裂,安全疏散节点失效;情景C则为直接与疏散楼梯相连的流线空间、共享空间发生断裂,安全疏散节点失效。

5 环绕式空间布局模式的疏散模拟情景

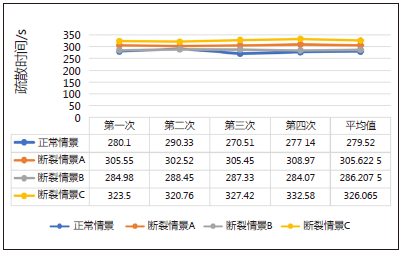

从疏散时间结果和疏散人数与时间关系图(图6、图7)中可以看出,正常情景的疏散时间平均值为279.52 s。断裂情景A的平均疏散时间比正常情景增加了9.3%;断裂情景B疏散效率没有受到明显的影响;断裂情景C平均疏散时间比正常情景增加了16.7%。

6 环绕式空间布局模式的不同情景疏散模拟时间结果

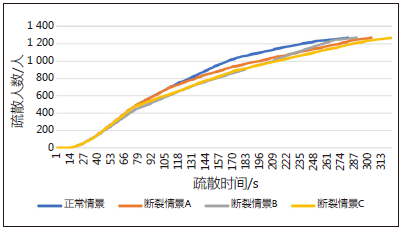

7 环绕式空间布局模式的不同情景疏散模拟人数与时间关系图

通过对疏散人员密度表(表1)的分析可知:正常情景下,t=30 s时,疏散路径开始拥堵;t=72 s时,拥堵达到高峰,两展厅之间的疏散楼梯承担更多的压力;t=263 s时,拥堵结束。情景A中,一个展厅的一个疏散口失效,但人员可以通过另一个疏散口疏散。情景B中,位于两展厅之间的疏散楼梯失效,疏散压力集中到另外三部疏散楼梯,但疏散压力分布均衡,与正常状态下的总体疏散时间基本相同。情景C中,位于中部流线空间的一部疏散楼梯失效,疏散压力分布不均,导致总体疏散时间增加。情景A、B、C中重新生成的疏散路径,均符合危险等级递减的疏散路径原则。

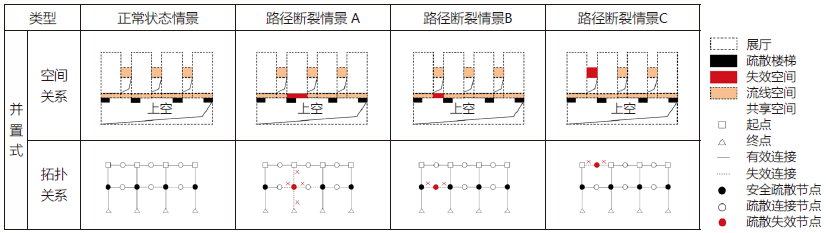

将并置式空间布局模式的疏散模拟设定为1种正常状态情景和3种非正常状态情景(图8)。情景A中,断裂的是直接与疏散楼梯相连的流线空间、共享空间,安全疏散节点失效;情景B中,疏散连接节点失效;情景C中,展厅之间的流线空间、共享空间断裂,疏散连接节点失效。

8 并置式空间布局模式的疏散模拟情景

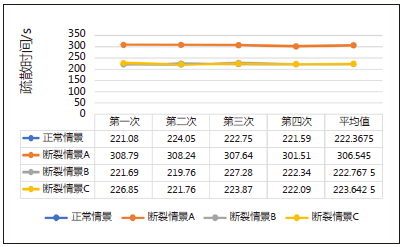

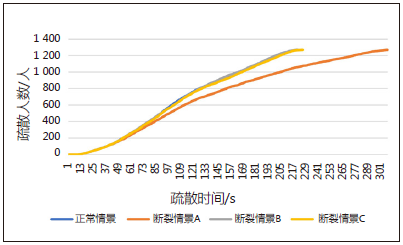

从不同疏散情景下的疏散时间结果(图9)与疏散人数与时间关系图(图10)来看,正常情景下的疏散时间平均值为222.4 s。情景A的平均疏散时间比正常状态增加了37.8%。情景B、C的平均疏散时间与正常状态基本相同。

9 并置式空间布局模式的不同情景疏散模拟时间结果

10 并置式空间布局模式的不同情景疏散模拟人数与时间关系图

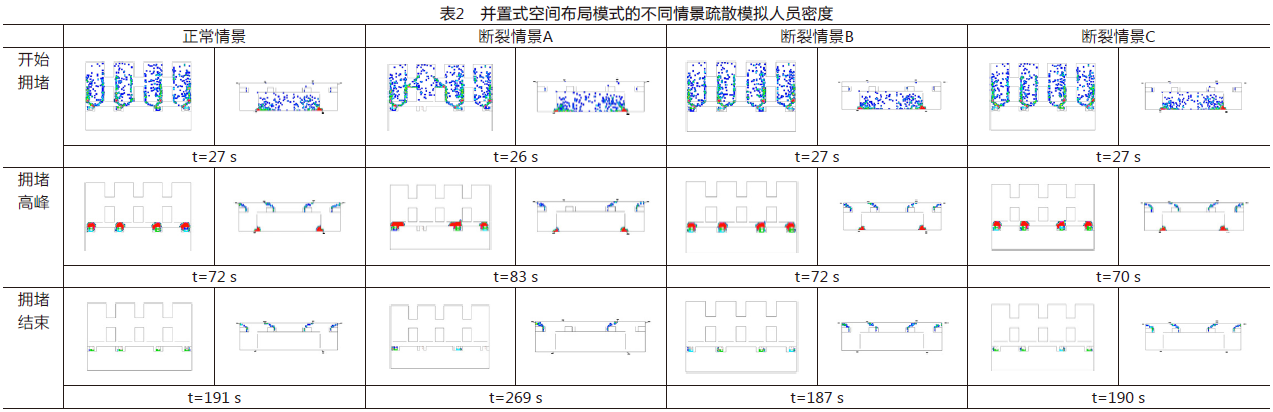

根据疏散人员密度表(表2)分析可知,正常情景下,t=27 s时,开始拥堵;t=72 s时,达到拥堵高峰;t=191 s时,拥堵结束。情景A中与疏散楼梯相连的流线空间、共享空间失效,导致疏散楼梯也失效,重组的疏散路径并不符合危险等级递减的原则,需要从危险区域先经次危险区域疏散至另一危险区域,再进行安全疏散。情景B、C中,不与疏散楼梯相连的流线空间、共享空间失效,对疏散效率基本没有影响。

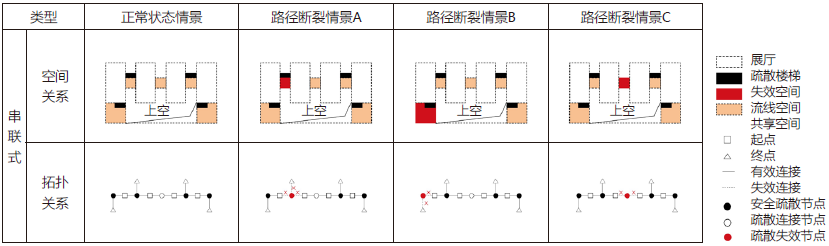

11 串联式空间布局模式的疏散模拟情景

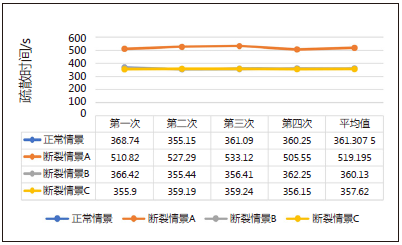

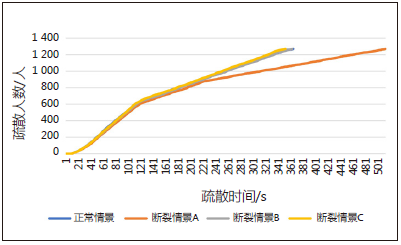

通过不同情景疏散模拟时间结果(图12)与疏散人数与时间关系图(图13)可以看出:正常情景下的平均疏散时间为361.3 s;情景A的平均疏散时间比正常状态增加了43.7%;情景B、C中公共空间的失效并没有对疏散效率产生明显影响。

12 串联式空间布局模式的不同情景疏散模拟时间结果

13 串联式空间布局模式的不同情景疏散模拟人数与时间关系图

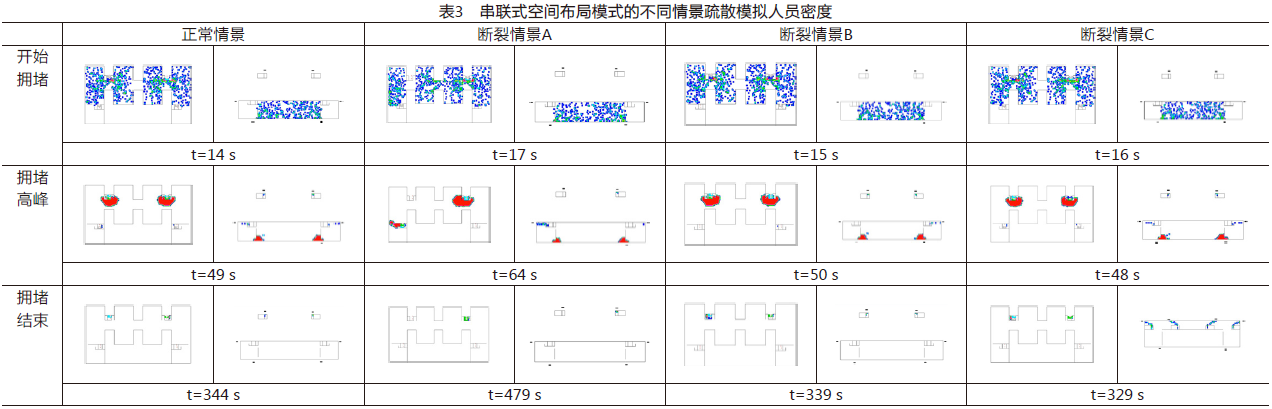

通过对疏散模拟人员密度表(表3)的分析可知,正常情景下,t=14 s时,开始拥堵;t=49 s时,拥堵达到高峰;t=344 s时,拥堵情况结束。位于展厅外部的两部疏散楼梯并未有效分散人流压力,人员直接从危险区域疏散至展厅内部的两部楼梯(室内安全区域)。情景A中,展厅内部的一个疏散楼梯失效,位于端头的展厅通过展厅外部的楼梯进行疏散,另一个展厅则通过与之相连的另一展厅进行疏散,大大增加了疏散时间且不符合危险等级递减的原则;情景B中,展厅外部的疏散楼梯失效,但对疏散效率几乎没有影响;情景C中,不与疏散楼梯相连的流线空间、共享空间失效,也未对疏散效率造成影响。

5 结语